あなたの人生を加速させる vol.5571

その感情や行動の目的は何?

もし誰かのためにやっているのなら、

誰かのためにやることが

あなたにとってどういった目的があるんだろう?

人の感情や行動には必ず理由がある。

あなたがそれを感じたり、

それをやっている理由は何?

目的がわかればあなたの人生は加速する。

その感情や行動の目的は何?

もし誰かのためにやっているのなら、

誰かのためにやることが

あなたにとってどういった目的があるんだろう?

人の感情や行動には必ず理由がある。

あなたがそれを感じたり、

それをやっている理由は何?

目的がわかればあなたの人生は加速する。

同じ通りでも

行きと帰りでは見える景色がまるで違う。

こんなのあったっけ???と驚いたり、

曲がる角はどこだったかわからなくなったり。

同じ通りを双方向から眺めることが大事なんだよね。

通りと一緒で

起こった出来事や人間関係も

双方向から眺めてみると

違う景色が見えるのかもしれないよ。

そのためには自分が一方方向から眺めているという自覚が

大切なんだよね。

「どう捉えたいか」という意思が

現実を決めてるんだな。

受け入れたくないものは現実に起こってないこととイコールで、

受け入れようとした瞬間から現実になる。

しつこく何度も起これば

仕方なく受け入れる可能性は高くなる。

けど、受け入れたくない時に見聞きしても無いのと一緒。

それがどんなに大切なことでもね。

もしあなたがなかなか解決しない問題を抱えているとしたら、

それは問題の中にだけに居すぎているのかもしれない。

問題の中にずーっといると

何が問題かも見えなくなるものだ。

問題を別の立場から眺めるだけで

さまざまなものがクリアーになる。

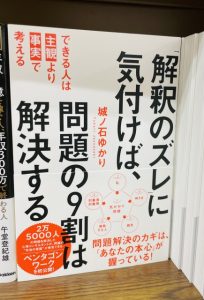

問題を別の角度から眺めることができるツールが(手前味噌だが)

ペンタゴンワークだ。

しかも、人の手を煩わすことなく一人でできる。

やり方はこの本に詳しく書かれている。

きっとあなたのお役に立つだろう。

平気なフリをしていても

身体が正直に反応して不意に涙が流れてくる。

流れてきた涙に、

自分を誤魔化していたことに気づく。

たくさんの方々の人生を観てきて感じるのは

自分を誤魔化すことは結構アカンらしい。

自分に正直に在ることは力が必要で、

その力をつけていくことが大事なんだね。

「次からもっとうまくやる!」

これで十分なんだ。

最初からうまくいくことなんて

なかなかない。

だから、経験から学んで

前回よりも少しでも前へ進む。

そうなればベスト。

あの経験があったから今がある。

そう思える未来を作っていけばいいんだよ。

理解されていない思いは理解されたい思いを増大させ、

理解されたい思いの高まりは

理解されていない思いをより一層深める。

どんどん理解されたかどうかに固着していく。

その場にいる本来の目的からどんどん遠ざかっていくから

もっと理解されなくなっていき、

さらに理解されることに固執する。

完全な悪循環。

自分に以下を問いてみよう。

・なぜそんなにも理解されたいのか

・どうなれば理解されたと思えるのか、それは可能なのか。

・そもそも理解されなかったからってどうなるのか

・この場にいるそもそもの目的は?

予定通りに終わる場合もあれば

不意に終わってしまう場合もあるが

どちらにせよ終わらないものはない。

終わりは必ずくる。

今日も、このことも、あれやこれだって、

私たちの生だって必ず終わる。

終わるんだよ。

壊れる、失くすは流れが変わるサイン。

区切りになっていることが多い。

転ぶ、乗り遅れるは時間調整で

忘れものやミスは厄落とし。

何事も両面がある。

片面だけで判断していると間違っちゃう。

許すことができたら進める。

誰かじゃなくて「自分」を許すんだ。

イライラしている自分、

やらなくちゃと思いながらダラダラする自分、

嫌な感情に固執している自分…。

許せない自分を許すと

固さが緩み、ふわっとした心が戻ってくる。

前に進み始める。